また同じ病名や症状であっても効果には個人差があります。

また同じ病名や症状であっても効果には個人差があります。

40代男性

2023年7月

週2回

3回

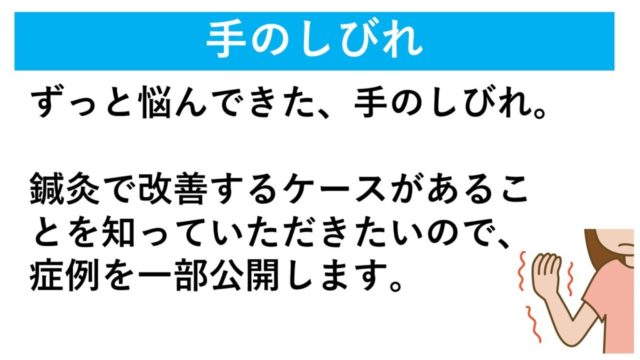

2ヶ月前から右踵のあたりに痛み出現。

2ヶ月前から右踵のあたりに痛み出現。

長く歩いた翌日の朝、起床後の第一歩がとても痛い。その後、朝から昼にかけて、無理をして歩いていると徐々に痛みは和らいでいくが、椅子などに長時間すわって、足を休めた後は、立ち上がりの時に再び痛みを感じる。

その他:胸郭出口症候群スマホを操作していると、右肩から手にかけてしびれる。

初回。踵から腰にかけて、調べると右の仙腸関節の硬さが目立っていた。

腰したのツボ(上髎)に鍼を打ち、腰から、踵にかけての突っ張りが軽減していることを確認した。

2回目:3日後来院。初回施術後。特に変化なし。朝の第一歩も、変わらず痛む。

胸郭出口症候群が元々あることから、首から胸郭も問題を疑い、右の首にあるツボに鍼を行う。

翌朝、ベッドから起き上がり床につく第一歩に痛みが軽くなっていることに気がつく。

3回目:同じく、首のツボに鍼を行い、首肩のストレッチを指導し、施術を終了とした。

上髎R C1(2)←首のにあるツボ

踵などの足裏は、人の体重を受け止める要所であるが、人は膝から腰、背骨の柔軟性により、その負荷を緩衝している。

そのため、膝や腰、背骨のどこかに、問題を抱えると足裏への衝撃に対する負荷分散が行えず症状の原因となりやすい。

本症例では、胸郭出口症候群の既往歴から、首の問題を考え、施術を行うことで、速やかな改善がみられた。

40代男性

2021年11月〜

週1回

3回

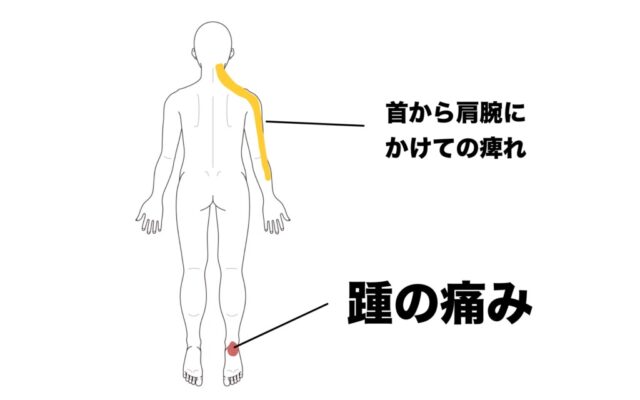

2ヶ月ほど前から、首筋が痛む。

2ヶ月ほど前から、首筋が痛む。

初めは、さほど気にならなかったが、1ヶ月前に長距離運転をしてから、症状を顕著に感じるようになった。

時折、左の二の腕に痺れを感じることがある。

寝ている時、特に、左横向きで寝ると症状が悪化する。

首の動きを確認すると、左右に倒した時、左右を振り向いた時。前後屈。全ての動きで左首筋下から背中に痛みが走る。

また、首を左に倒した時は腕に痺れが起きる。

以上の情報から、施術ポイントを決め、肩甲骨の内側と上角。胸椎の際。足の脛にそれぞれ鍼を行った。

経過:施術直後、痛みは残るが首の動きが滑らかになり、可動域が広がる。

初回施術後、痛みが少しずつ軽減し、首筋から背中にかけての鋭い痛みはなくなり、弱い筋肉痛のような感覚が残る。腕にかけての痺れは時々出現する。

首の動きを確認したところ、左側に倒した(側屈)時のみ首筋に痛みが誘発・増強。また左腕のしびれが再燃する。

そこで左肩甲骨上角と脛に鍼を行った。

2回目、施術以降左腕のしびれを感じることがなくなり首から肩にかけての筋肉痛も軽減した。

自宅で行える、再発防止のストレッチを指導し、症状改善目的の施術を1度終了とした。

現在は、再発防止、健康増進のために月一回通院中。

七稜L 八稜 陽輔L T4(3)L LT5(3)L

痛みを誘発する動作から、原因となる場所を正確に特定することで段階的な改善が早期に見られた症例。

40代女性

2020年6月~2020年7月

週2回

5回

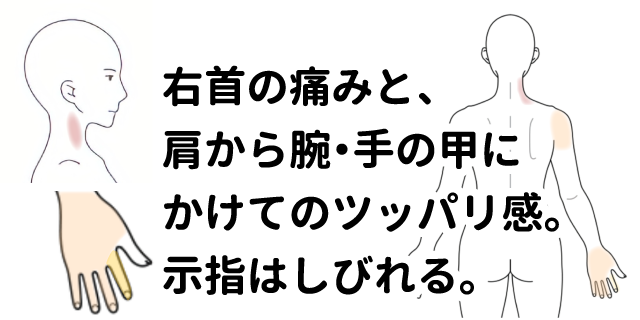

3ヶ月前に、首の右側に寝違えたような痛みを覚える。その症状を改善しようと、自己流のストレッチをしていたら、右腕・肩・手に突っ張るような※違和感が出現。

3ヶ月前に、首の右側に寝違えたような痛みを覚える。その症状を改善しようと、自己流のストレッチをしていたら、右腕・肩・手に突っ張るような※違和感が出現。

※人指し指はしびれ、手の甲から中指・薬指・小指は突っ張るような感覚。

症状が出現するに至る原因は明確ではないが、毎日電車で1時間以上、頭を下げて、居眠りをしているので首には以前から負担をかけている自覚はあった。

重いものを持ったり、右側を振り向く動作で、人差し指にしびれが起きる。

仕事は、1日8時間近く、パソコン作業を行うため、披露を手首と目に感じる。

首の動きを確認したところ、右を振り向く動作に最も制限があるため、動きを制限していると考えられる背中の緊張を解くために手のツボに鍼を行った。

また、手指のしびれを寛解する目的で首の付根のツボに鍼を行う。

経過:初回翌日。人差し指全体の痛みの範囲が狭くなり、翌々日には痛みが消失。

指の痛みは消失したが、首を右に倒したとき、右の首筋に痛みが走る。

初回とは、痛みを誘発する動作が異なるため、再び、首から背中にかけて調べたところ、手の披露が胸鎖乳突筋(耳の後ろから、鎖骨にかけて広がる筋肉)の緊張を招いていると予測し、同筋肉を緩めることを目的に手足に鍼を行う。

同じ処置を5回目まで継続し、2週間経過観察をしてもらったところ、症状の再燃なく、過ごせたとの報告を受けたため、再発予防のエクササイズを指導して施術を終了とした。

その後は、再発予防と健康増進のため1ヶ月に一度通院を継続中。

後谿R T2(1)R T7(1) R 合谷R 開魄R

日頃から、長時間に及ぶ、パソコン作業と、連日の通勤中の居眠りにより、首にはかなりの披露が蓄積していたと考えられる。

施術内容は痛みの自覚のある首周辺だけではく、手指の緊張など、症状誘発の原因と考えられる場所にも焦点をあてたことで、早期改善が見られた。

60代男性

2019年7月〜2019年8月

週2〜3回

7回

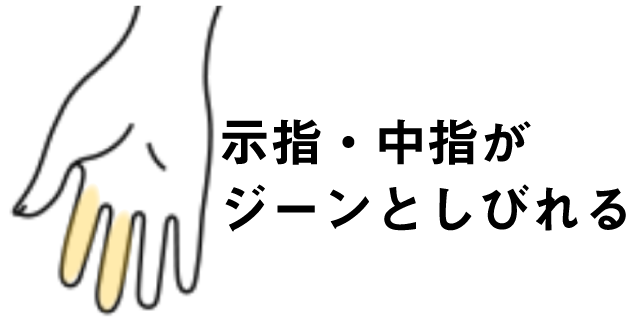

半年前にゴルフの練習後より、右肩の痛みを発症。

それと同時期より、右手の示指と中指に痺れが出現。

朝方、肩が疼くため早朝に目が覚める。

手を伸ばしたり高いものを取る時に右肩の前部に痛みを感じる。

肩の痛みの出現に伴い、以前より違和感を感じていた、右股関節が、歩行時に痛みを感じるようになる。

歩き始めは、然程気にならないが、歩く距離が長くなるにつれ、徐々に痛みがつよくなる。

半年間、マッサージや整体に通ったが、変化がないので、知人の紹介で来院。

初回)肩の前部の筋肉を緩める目的で、背中で反応が顕著であったツボと、肩甲骨の外側のツボに鍼を行う。

経過:初回後2〜3日は調子が良かった。

2回目)初回のツボに加え、下肢にある肩と関わりの強いツボにに鍼を行ったところ、左肩まで響く感じがあり、施術直後から、スーっと痛みが軽減した。

経過:施術後2〜3日で痛みが再燃。

3〜5回目)

施術を重ねる度に、手を上げる姿勢がスムーズに、痛みなくできるようになる。

指の痺れも4回目以後消失。しかし、施術後2日立つと少しずつ痛みが再燃する。

6〜7回)

肩と股関節の動きに関わる足首のツボに鍼を行う。施術後歩行を確認すると、右股関節の動きがスムーズになり、肩も、今まで以上に楽になる。

経過:7回目の施術後、1週間経過をみてもらい、症状の再燃がないため、週2回の定期的な施術を終了とした。

その後は再発予防と健康管理のため、3週間に1度通院中。

指先の感覚は首から出ている神経が支配してるため、症状の原因も首周辺にあることが多い。

しかし、首と指先の間に位置する、肩や、肘などの問題が指先の痺れを引き起こしているケースも少なくない。

本症例では、肩の動きを改善し、首にかかる負担を軽減することで痺れが速やかに消失した症例。

30代女性

2019年12月より約2ヶ月

週1〜2回

9回

2019年10月末にバイキングランチで食べすぎてから、胃のもたれと閊え感に悩まさせている。それ以来、食後は決まって、痰がからむ。

また、同時期より、手の痺れと胸の動悸が時折するようになり、※月経周期も不順。

※それまでは、28日〜32日周期で定期的だったものが2ヶ月間こない。

近所の内科で、胃カメラなどの検査を行うも、「特に異常がみられない」といわれ、アコファイド(胃薬)を処方されるも変化なし。

他に解決方法がないかと、インターネットで調べたところ、当院のことを知り来院。

腹部の状態を丁寧に調べ、鳩尾の硬さ。右背部の凝りを確認。

胃腸の働きを高め、腹部の状態にアプローチする目的で、手足のツボに鍼を行う。

経過:少し胃の閊え感が軽減する。

2〜5回目。痰を取り除く目的で、肺の経絡と、脾の臓の経絡に鍼を行う。また、肩甲骨の間と項に鍼を浅く行い、肩背部のこりを取る。

経過:4回目までに1日のうちに何度も自覚のあった、手の痺れを感じる頻度が徐々に軽減する。また、胃の閊えた感じも減少。

5回目終了後、生理がくる。

6〜9回目。食後に痰がまだ絡むということから、暴飲暴食により、生じた※2食毒が体内に残存していると考え、去痰※3と排便を促す目的で肺と胃の経絡上にあるツボの中から、特に反応のあるところに鍼を行う。

※2:食毒 消化不良などにより、おこる体の不具合を東洋医学では、「食毒」と表現し、病気を引き起こす原因の一つと考えている。

※3:体の余分な水を取り除くこと。

経過:施術後1〜2時間は痰と小便が多くでる。食後の痰の絡みが少しずつ軽減する。

9回目施術後、まだ、食後に痰が絡むことはあるが、その他の胃のつかえ、手の痺れ、生理不順が改善したので、本人の希望もあり定期的な施術を一度終了とした。

自宅で去痰のツボにお灸をするように指導し、その他の症状が再燃した際は、すぐに連絡をするように伝える。

孔最 四瀆 三陰交 T11(3) T12(3)

初回来院時、暴飲暴食により、鳩尾がつかえた状態が続いていた。

鳩尾のつかえは肩背部の緊張を時に招く。そのことが手の痺れを引き起こしたと考え、施術を継続したところ、胃のつかえの軽減に合わせて、手の症状も次第に寛解がみられた。

また、消化器系の働きは、東洋医学でいう、五臓六腑の「脾の臓」に当たり、「脾の臓」は月経と密接な関係があると考えられている。

そのため、胃腸の環境が整ったことが、月経周期の改善にもつながったと予想される。

男性 30代 理容師

2019年12月 ~ 2019年12月

週2~3回

7回

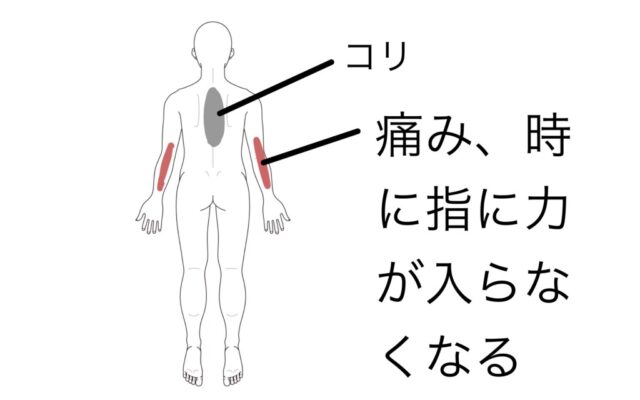

仕事で1日中腕を使うせいか、半年前から、指を動かす度に、前腕に痛みが走る。

仕事で1日中腕を使うせいか、半年前から、指を動かす度に、前腕に痛みが走る。

腕の痛みが酷くなると、握力がなくなり、注意していないと物を落としてしまう。指もこわばり、紙をつまむ動作もどこかぎこちなくなる。

脳神経外科でMRI検査を受けたところ、「異常なし。気のせいでは?」と担当医から言われ、しばらく様子をみていた。

しかし、ハサミを握れないなど、仕事にも支障をきたすため、真剣に解決策をさがしていたところ、友人の紹介を経て当院に来院。

初回)腕の動きと脊椎の硬さを調べたところ、上部胸椎(肩甲骨の高さに位置する背骨)と肩甲骨の外側に異常なコリを発見。

コリが最も強いと感じた3点に鍼を行いこの日は施術を終了とした。

初回後の経過:初回施術後。痛みが僅かに軽減。

2回目)初回施術後、2日ほどは前腕の痛みも少なく、仕事も集中できたが3日後から、痛みが少しずつ再燃。

初回で確認した、肩甲骨外側と、上部胸椎周辺への処置に加え、手指の間のツボに針をする。

2回目後の経過:LINEで腕の痛みがすっかりとれたと連絡を受ける

3回目)腕の痛みはほとんど気にならなくなったが、指のこわばりや、手洗い後、指の雫を振り払う動作で手首より先に痛みを感じる。

施術のポイントは同じと考え、上部胸椎、肩甲骨周辺のコリに鍼を以後、7回目まで、行う。

コリが小さく柔らかくなるにつれて、症状も軽減し、仕事も苦痛なるできるようになった。

以後再発防止のため、一ヶ月に一度、施術を継続。

池内 公 1980年生まれ。

池内 公 1980年生まれ。

2003年 鍼灸師国家資格を取得。臨床歴20年。

整形外科、内科、婦人科、耳鼻科など多くの科を有する、長野県水嶋クリニックの勤務を経て、2009年鍼灸専門、「ゐろは鍼漢院」を開院。

現在、『一本の鍼には、一人の可能性を広げる力がある」を信条に日々奮闘中。